貧困・格差問題の昔と今

先月に続いて、貧困と格差問題を考えてみたい。私が幼い頃、昭和20年代から30年代のことだが、「貧乏」という言葉は子どもの耳にもよく入ってきたものだった。

当時、貧乏からの脱却は国を挙げての課題であった。経済白書に「もはや戦後ではない」と書かれた昭和31年頃から、福祉国家の建設が語られるようになり、その主柱として昭和36年に皆保険・皆年金が実現した。

同時に、昭和35年には、「国民所得倍増計画」をキャッチフレーズに池田内閣が発足した。庶民はこれを夢物語の月給2倍論と揶揄したが、実際には計画を上回るペースで経済成長を成し遂げ、戦後日本の成功物語として世界に喧伝されることになった。

当時の貧乏は、農村、中小企業、老人に凝縮されていた。

農工格差と言われ、農村は貧しく、就職シーズンには、農村の中学卒業生が長距離夜行列車で東京駅や上野駅に降り立つ光景がよく報じられた。同様に、都会の飯場は農村からの出稼ぎ・季節労働者であふれていた。 その都市にあっても、光と影があった。1部の大企業と多くの中小零細企業の間の格差問題が、日本経済に特殊な「二重構造」問題として論じられたものだった。

さらに、貧しい老人の問題。農村に残された老人には現金収入がなく、皆保険が実現してもなお、経済的理由で受診を控える人が少なくなかった。当初の国保や健保家族は5割負担。皆年金になり、福祉年金の支給が始まったが、月額1,000円の「あめ玉年金」では5割は重い負担だった。また、当初は所得制限が厳しく、年金を手にすることのない老人も少なくなかった。昭和48年に始まった老人医療無料化の背景には、そのような老人の貧乏問題があった。

時代は変わって、21世紀の今日。農業人口は激減し、残った農家もその多くが兼業化した。かつてのような農村の貧しさはみられない。労働力の流動化が進み、企業間格差の問題も緩和した。

老人という表現が消え、高齢者となった今はどうか。

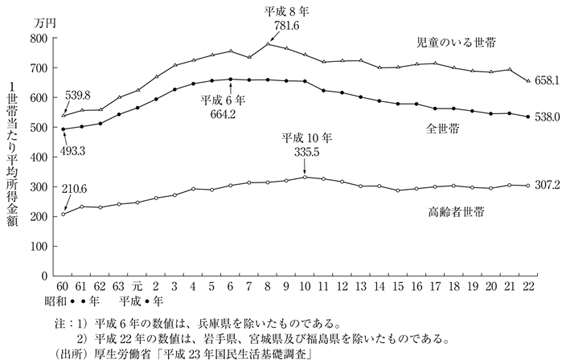

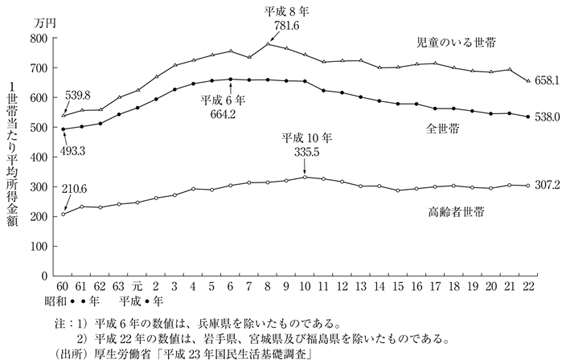

平成23年国民生活基礎調査によれば、世帯類型別の世帯員1人当たり平均所得金額は、全世帯200万円に対して、高齢者世帯197万円、児童のいる世帯157万円、65歳以上の者のいる世帯192万円である。高齢者世帯や65歳以上の者のいる世帯と全世帯の平均所得には、ほとんど差はない。高齢者の方が税・社会保険料負担が軽減されていることを踏まえると、手取り所得では逆転していることは明白だ。特に児童のいる世帯との比較では、それが顕著である。

また、近年、どの世帯も所得が低下してきているが、全世帯や児童のいる世帯に比べると、高齢者世帯の低下幅は小さい。現役世代に偏った負担の構造の見直しと全世代で支え合う社会への転換は、社会保障・税一体改革のなかの避けて通れない課題である。

| (注) |

高齢者世帯とは、65歳以上の者のみで構成するか、又はこれに18歳未満の未婚の者が加わった世帯をいう。 |

記事提供 社会保険出版社〈20字×80行〉