共済組合担当者のための年金ガイド

- TOP

- 共済組合担当者のための年金ガイド

- 【第111回】2025年9月号

改正法施行日(令和10年4月1日)前に、妻が死亡!

地方公務員の私(夫)は繰下げ受給ができますか?

-改正後の遺族年金に関するQ&A-

これまで3か月間にわたって、改正後の遺族年金について述べてきました。今月は、これまでに触れたきたところも含めて、Q&A形式で、改正後の遺族年金がどうなっているのかについて、考えていきます。

なお、図表番号は2025年6月号からの通し番号としています。

改正法施行日(令和10年4月1日)前に、妻が死亡しましたが、

地方公務員の私(夫)は繰下げ受給ができますか?

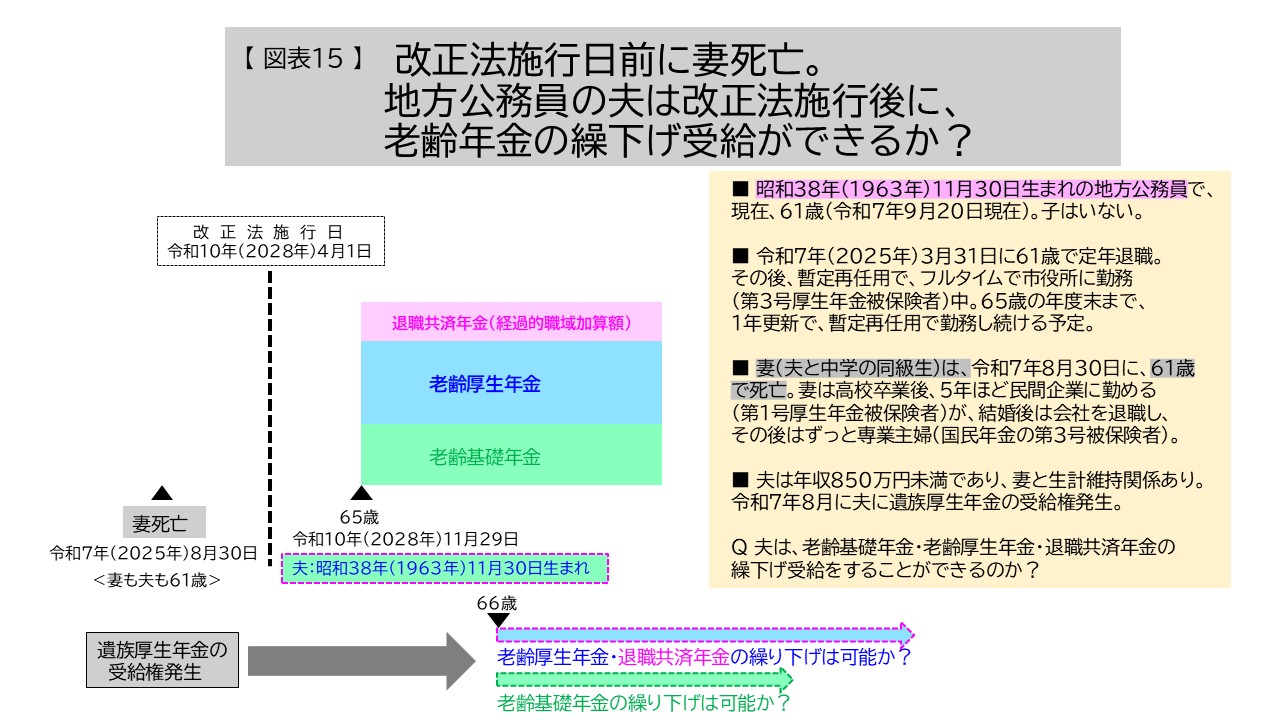

Q1 (【図表15】をご参照ください)

昭和38年(1963年)11月30日生まれの地方公務員で、令和7年(2025年)9月20日現在、61歳です。

令和6年(2024年)11月29日に61歳となり、令和7年3月31日に定年退職(地方公務員においては、段階的に定年の年齢が引き上がっており、昭和38年4月2日から昭和39年4月1日生まれの地方公務員の定年退職の年齢は61歳)となりましたが、引き続き、暫定再任用で、フルタイムで市役所に勤務しています。

1か月ほど前の令和7年8月30日に、妻は病気で死亡しました。中学校の同級生で、高校卒業後、5年ほど民間企業に勤めていました(第1号厚生年金被保険者)が、私との結婚後は会社を退職し、その後はずっと専業主婦(国民年金の第3号被保険者)でした。

令和7年改正法で、遺族厚生年金を請求していなければ、自身の老齢厚生年金を繰下げ受給できるという情報をなにかでみた記憶があるのですが、改正法が施行される令和10年4月1日前の死亡でも、改正法は適用されるのでしょうか?

65歳に達した年度末(令和11年3月末)まで、現在のフルタイムの暫定再任用を1年更新で継続し、その後は70歳くらいまでは、短時間勤務かフルタイム勤務かはともかくとして、会計年度任用職員(地方公務員法でいうところの、いわゆる臨時職員・非常勤職員)で、いまの市役所で勤務を続けたいと考えています。

妻が健在であれば、70歳くらいまで、年金を繰り下げて受給することができると、自分自身の生活設計がそれなりに成り立つように考えていたのですが、妻が死亡し、遺族厚生年金の受給権が発生したあとでも、老齢基礎年金・老齢厚生年金・退職共済年金(経過的職域加算額)の繰下げ受給はできるのでしょうか?

改正法施行後は、

遺族厚生年金の受給権が発生しても、

老基は遺厚の請求の有無にかかわらず、

繰下げ可!

A1

令和7年の年金改正法施行後、遺族厚生年金の受給権が発生した場合の老齢年金の繰下げに関していうと、令和10年(2028年)4月1日以後に、65歳になる人、すなわち、昭和38年4月2日以後生まれの人は、遺族厚生年金の受給権が発生しても、老齢基礎年金については、遺族厚生年金の請求の有無にかかわらず、老齢基礎年金を繰下げ受給することができます。

改正後の国民年金法で確認しておきましょう(【図表16】法改正チェックポイントⅤ参照)。改正後の国民年金法第28条第1項ただし書をご覧ください。

【図表16】法改正チェックポイントⅤ -改正後の国民年金法第28条第1項-

(支給の繰下げ)

第28条 老齢基礎年金の受給権を有する者であつて66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。ただし、その者が65歳に達したときに、他の年金たる給付(他の年金給付(付加年金を除く。)又は厚生年金保険法による障害厚生年金年金たる保険給付(老齢を支給事由とするものを除く。)をいう。以下この条において同じ。)の受給権者であつたとき、又は65歳に達した日から66歳に達した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつたときは、この限りでない。

(筆者注) 赤色の二本取消線の箇所が、青字の文言に改正される。

改正前は、「厚生年金保険法による年金たる保険給付(老齢を支給事由とするものを除く。)の受給権者であつたとき」、という規定があり、「厚生年金保険法による年金たる保険給付」には、当然のことながら、遺族厚生年金も障がい厚生年金も含まれており、遺族厚生年金や障がい厚生年金の受給権が発生しているときは、老齢基礎年金の繰下げの申出をすることはできませんでした。

しかしながら、改正後(令和10年4月以後)は、遺族厚生年金の受給権が発生し、遺族厚生年金を受給していても、老齢基礎年金は繰下げ受給ができるようになります。

なお、「厚生年金保険法による年金たる保険給付」には、かっこ書きで、「(老齢を支給事由とするものを除く。)」と記されていますので、老齢厚生年金は含まれていません。老齢厚生年金は「厚生年金保険法による年金たる保険給付」から除かれています。

したがって、老齢基礎年金は老齢厚生年金の受給権が発生しても、繰下げの申出をすることができますし、また、同時に繰下げの申出をしなければならないという規定もありませんので、別々に繰下げ受給をすることができます。改正後もここは変わりありません。

改正法施行後は、

遺族厚生年金の受給権が発生しても、

遺厚の請求をしていなければ、

老厚の繰下げも可!

老齢厚生年金の場合、従来からある「支給の繰下げ」を規定した条文(厚生年金保険法第44条の3)は、そのままにして、今回新たに、(第44条の4)と(第44条の5)が新設され、この条文で、老齢厚生年金の受給権が発生したときに、遺族厚生年金の受給権を有する場合についての、老齢厚生年金の繰下げ申出の規定が設けられました。

この規定によれば、老齢厚生年金の受給権が発生した日以後に、遺族厚生年金の受給権を有する者については、遺族厚生年金の請求をしなければ、繰下げの申出をすることができる、と規定されました(詳細は【図表17】の条文を参照)。

なお、厚生年金保険法第44条の4第1項第3号の文言は、「当該申出の前に当該遺族厚生年金の請求をしたとき」は、「当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができない」という規定のしかたになっています。

【図表17】法改正チェックポイントⅥ -改正後の厚生年金保険法第44条の4-

(新設)

第44条の4

老齢厚生年金の受給権を有する者(その受給権を取得した日以後に遺族厚生年金の受給権を有する期間がある者に限る。)であつて1年を経過した日前に当該老齢厚生年金を請求していなかつたものは、前条第1項の規定によるほか、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができる。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

一 当該老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付(障害厚生年金又は国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く。)をいう。次号において同じ。)の受給権者であつたとき。

二 当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から1年を経過した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつたとき。

三 当該申出の前に当該遺族厚生年金の請求をしたとき。

(筆者注) 青字や水色の網掛けは筆者による。

改正法施行日(令和10年4月1日)前に、配偶者が死亡した場合、

昭和38年11月30日生まれ地方公務員の私は、

繰下げ受給ができますか?

改正法施行日(令和10年4月1日)以後に、65歳となり(昭和38年4月2日以後生まれ)、老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給権者が発生した場合の、遺族厚生年金の受給権者の老齢年金の繰下げ受給については、まず、老齢基礎年金については、遺族厚生年金を請求していようがいまいが、繰下げの申出をすることが可能だということがわかりました。

また、老齢厚生年金については、遺族厚生年金の請求をしていなければ、繰下げの申出をすることが可能ということです。

それでは、冒頭の地方公務員のご質問にありましたように、改正法の施行日前に、すでに遺族厚生年金の受給権が発生している場合、老齢年金の繰下げは、可能なのでしょうか?

令和7年の改正法では、どのように規定されているのでしょうか?

老齢基礎年金の支給の繰下げの経過措置は、

改正法附則第5条に!

毎回、ご紹介しているように、令和7年改正法の詳細については、厚生労働省の元・年金局長で、現・日本総合研究所特任研究員・高橋俊之氏が日本総合研究所のホームページに連載している『年金制度改正の議論を読み解く』の論考が一番しっかりしていると認識していますが、その【18. 年金制度改正法案の解説(その3)】(15頁)に「老齢基礎年金の繰下げを可能とする改正の経過措置は改正法附則第5条で」、また、「老齢厚生年金の繰下げを可能とする経過措置は改正法附則第13条で」規定、と記されていますので、【図表18-1】【図表18-2】で確認しておきましょう。なお、(筆者注)(筆者条文解説)で記したのは、長沼です。

【図表18-1】法改正チェックポイントⅦ -改正法附則第5条-

(老齢基礎年金の支給の繰下げに関する経過措置)

第5条 第8号改正後国年法第28条第1項の規定は、第8号施行日の前日において、遺族厚生年金の受給権を有しない者(令和2年改正法附則第6条に規定する者に限る。)及び遺族厚生年金の受給権を有する者(同日において65歳に達していない者に限る。)について適用し、同日において、遺族厚生年金の受給権を有しない者(令和2年改正法附則第6条に規定する者を除く。)及び遺族厚生年金の受給権を有する者(同日において65歳に達している者に限る。)については、なお従前の例による。

(筆者注)

①「国年法第28条第1項の規定」とは、【図表16】を参照されたい。

②「第8号施行日」とは、令和10年4月1日のこと。

③「第8号施行日の前日」とは、もちろん、令和10年3月31日のこと。

④「令和2年改正法附則第6条に規定する者」とは、「令和4年4月1日の前日において、70歳に達していない者」のことであり、生年月日で置き換えると、「昭和27年4月2日以後生まれの者」ということになる。

令和2年改正法で、昭和27年4月2日以後生まれの人は、75歳に達するまで、繰下げ受給が可能になったことを思い起こされたい。

⑤「同日において65歳に達していない者」とは、令和10年3月31日において、65歳に達していない者のこと。生年月日で置き換えると、「昭和38年4月2日以後生まれの者」ということになる。

(筆者条文解説)

(ア)令和10年3月31日において、遺族厚生年金の受給権を有しない「昭和27年4月2日以後生まれの者」は、改正後の国年法第28条第1項の規定を適用する。

(イ)令和10年3月31日において、遺族厚生年金の受給権を有する「昭和38年4月2日以後生まれの者」は、改正後の国年法第28条第1項の規定を適用する。

(ウ)令和10年3月31日において、遺族厚生年金の受給権を有しない「昭和27年4月1日以前生まれの者」は、改正前の国年法第28条第1項の規定を適用する。

(エ)令和10年3月31日において、遺族厚生年金の受給権を有する「昭和38年4月1日以前生まれの者」は、改正前の国年法第28条第1項の規定を適用する。

老齢厚生年金の支給の繰下げの経過措置は、改正法附則第13条に!

【図表18-2】法改正チェックポイントⅧ -改正法附則第13条-

(老齢厚生年金の支給の繰下げに関する経過措置)

第13条 第8号改正後厚年法第44条の4の規定は、第8号施行日の前日において、遺族厚生年金の受給権を有しない者(令和2年改正法附則第8条に規定する者に限る。)及び遺族厚生年金の受給権を有する者(同日において65歳に達していない者に限る。)について適用する。

(筆者注)

①「厚年法第44条の4の規定」とは、【図表17】を参照されたい。

②「第8号施行日」とは、令和10年4月1日のこと。

③「第8号施行日の前日」とは、もちろん、令和10年3月31日のこと。

④「令和2年改正法附則第8条に規定する者」とは、「令和4年4月1日の前日において、老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過していない者」のことである。65歳で老齢厚生年金の受給権を取得した場合、「受給権を取得した日から起算して5年を経過していない者」とは、「70歳に達していない者」のことであり、生年月日で置き換えると、「昭和27年4月2日以後生まれの者」ということになる。老齢基礎年金と同様に、令和2年改正法で、昭和27年4月2日以後生まれの人は、75歳に達するまで、繰下げ受給が可能になっている。

⑤「同日において65歳に達していない者」とは、令和10年3月31日において、65歳に達していない者のこと。生年月日で置き換えると、「昭和38年4月2日以後 生まれの者」ということになる。

(筆者条文解説)

(カ)令和10年3月31日において、遺族厚生年金の受給権を有しない「昭和27年4月2日以後生まれの者」は、改正後の厚年法第44条の4の規定を適用する。

⇒ということは、遺族厚生年金の受給権を有していない「昭和27年4月2日以後生まれの者」は、老厚の繰下げの申出をすることができる。

(キ)令和10年3月31日において、遺族厚生年金の受給権を有する「昭和38年4月2日以後生まれの者」は、改正後の厚年法第44条の4の規定を適用する。

⇒ということは、遺族厚生年金の受給権を有していても、遺厚の請求をしていないのであれば、老厚の繰下げの申出をすることができる。

(ク)上記、(カ)(キ)に該当しない場合は、改正後の厚年法第44条の4の規定は適用されない。つまり、従前のとおり(厚年法第44条の3が適用)ということになる。

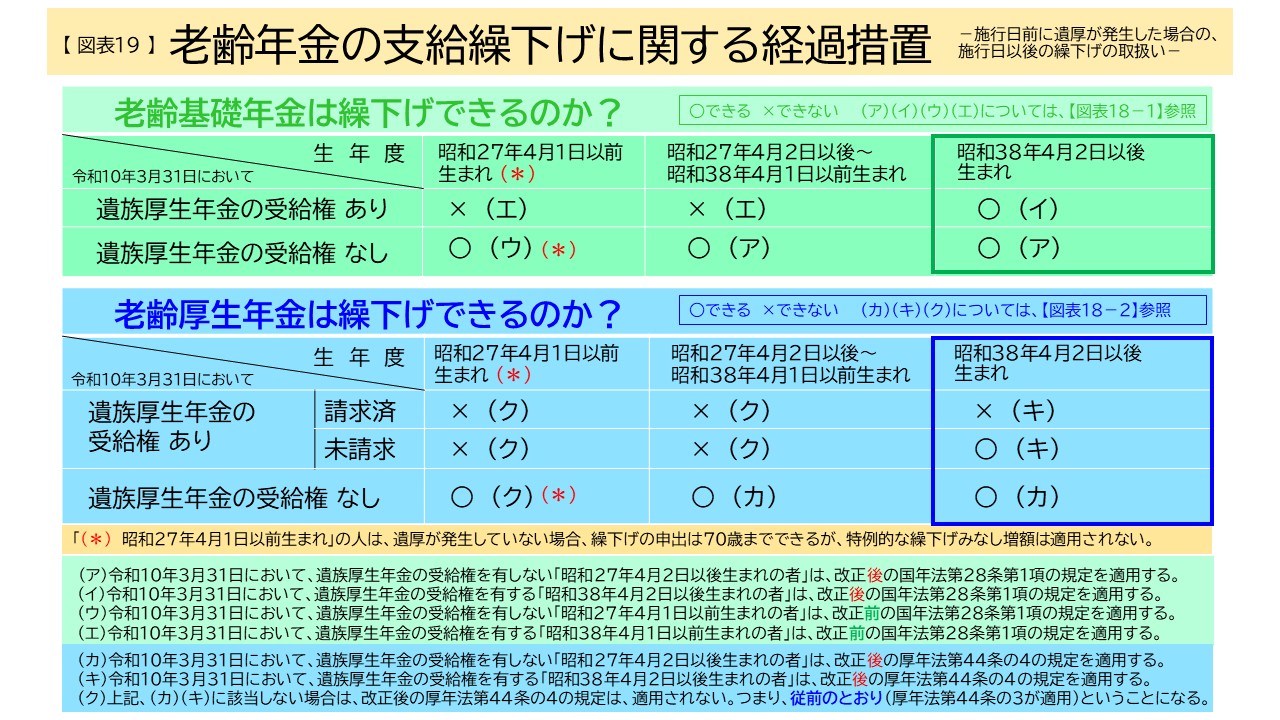

これらを整理して、まとめたのが、【図表19】となります。

令和10年(2028年)4月1日の施行日の前に、遺族厚生年金の受給権が発生した場合の、施行日以後の老齢基礎年金と老齢厚生年金の繰下げの取扱い(経過措置)について記したものです。

施行日(令和10年4月1日)以後に、死亡した場合については、改正後の本則どおりで特段問題はないと認識しているのですが、法の施行日前(令和10年3月31日以前)に、たとえば、令和7年9月20日に配偶者が死亡し、「昭和38年4月2日以後生まれ」の人が、遺族厚生年金の請求の相談があった場合には、注意を要する点があると思われますので、老齢基礎年金については、そこの生年度の欄を緑色の太実線で、老齢厚生年金については、そこの生年度の欄を青色の太実線で、囲んでおきました。

「昭和38年4月2日以後生まれ」の人は、

遺厚の請求をしなければ、

老厚の繰下げの申出ができる!

施行日前(令和10年3月31日以前)に、遺族厚生年金の受給権が発生した場合の、施行日以後(令和10年4月1日以後)の老齢基礎年金の繰下げの申出ですが、「昭和38年4月2日以後生まれの人」は可能ですが、「昭和38年4月1日以前生まれの人」は、繰下げの申出はできません(【図表19】参照)。

また、施行日前(令和10年3月31日以前)に、遺族厚生年金の受給権が発生した場合の、施行日以後(令和10年4月1日以後)の老齢厚生年金の繰下げの申出ですが、「昭和38年4月2日以後生まれの人」は、遺族厚生年金を請求しなければ(未請求であれば)、施行日以後に65歳になり、繰下げの申出が可能ですが、請求してしまう(請求済)と、施行日以後に65歳になり、繰下げの申出をしようと思っても、それはできません。

したがって、年金相談(共済組合への電話相談も含め)では、「昭和38年4月2日以後生まれの人」から、遺族厚生年金の請求のご相談があった場合は、上記の点を注意しておくといいでしょう。

それを知っていれば、遺族厚生年金の請求をしなかったのに・・・と、あとで言われても困りますので。

なお、【図表19】は経過措置について整理したものですので、本則について、【図表19】を参考に補足しておきますと、「昭和27年4月2日以後生まれ~昭和38年4月1日以前生まれの人」が、令和10年3月31日以前に、遺族厚生年金の受給権を有せず、施行日以後(令和10年4月1日以後)に、遺族厚生年金の受給権が発生した場合については、本則(国年法第28条第1項)が適用されますので、老齢基礎年金の請求は可能となります。

また、老齢厚生年金についても、本則(厚年法第44条の4の規定)が適用になりますので、遺族厚生年金の請求をしないのであれば、老齢厚生年金の繰下げの申出も可能となります。

事例の設問の回答:

施行日前に、妻が死亡した場合の老齢年金の繰下げの可否は・・・

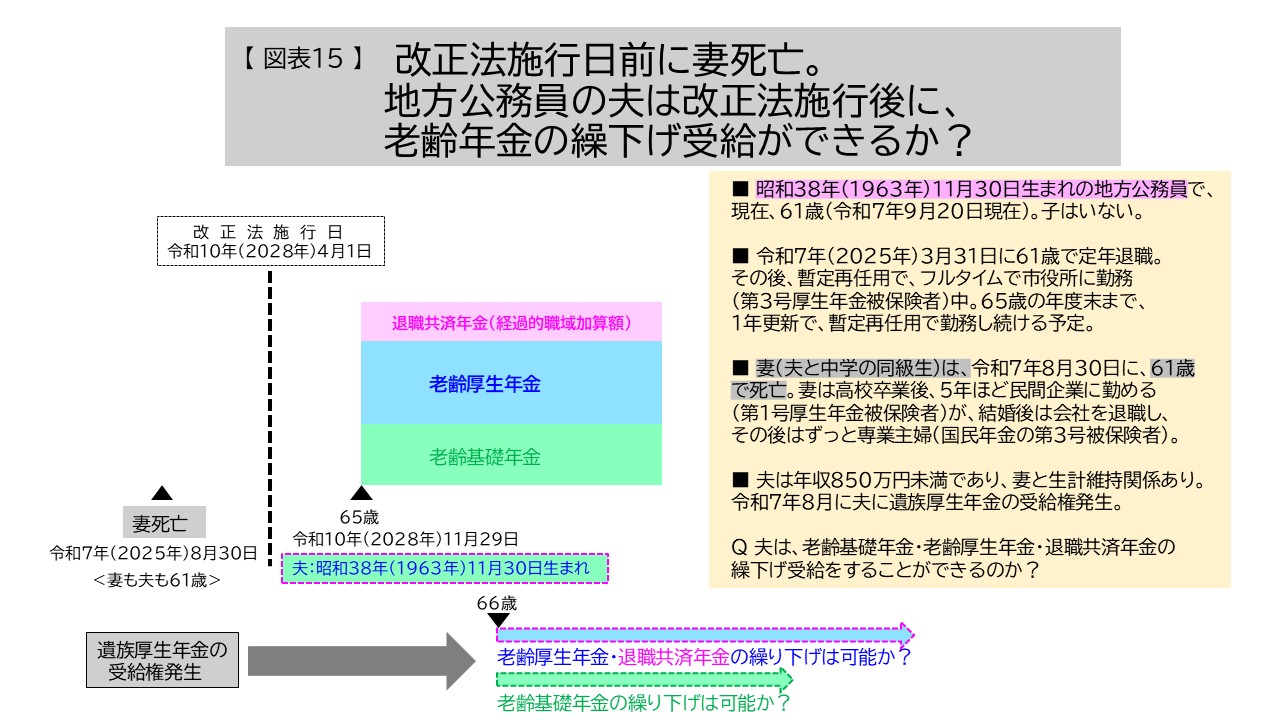

相談内容(質問)を記した【図表15】を再掲しておきましょう。

妻が死亡したのは、施行日前(令和10年3月31日以前)の令和7年8月で、遺族厚生年金の受給権が発生した夫の生年月日は、昭和38年11月30日生まれの地方公務員、すなわち「昭和38年4月2日以後生まれの人」ですので、施行日以後(令和10年4月1日以後)の66歳に達した日以降、老齢基礎年金の繰下げの申出は可能です。

また、老齢厚生年金・退職共済年金(経過的職域加算額)については、遺族厚生年金の請求をしないのであれば、66歳に達した日以降、繰下げの申出は可能です。遺族厚生年金の請求をした場合は、老齢厚生年金・退職共済年金(経過的職域加算額)の繰下げの申出はできません。

なお、ご質問にはありませんが、退職年金(新3階部分)については、公務員版企業年金ですので、遺族厚生年金の請求の有無にかかわらず、第3号厚生年金被保険者の資格を喪失していれば、会計年度任用職員で第1号厚生年金被保険者であったとしても、繰り下げて受給することは可能です。

もうひとつ事例:昭和33年10月30日生まれの地方公務員の夫に、

施行日前(令和10年3月31日以前)に妻が死亡で、

遺厚が発生した場合、夫の老齢年金の繰下げの可否は・・・?

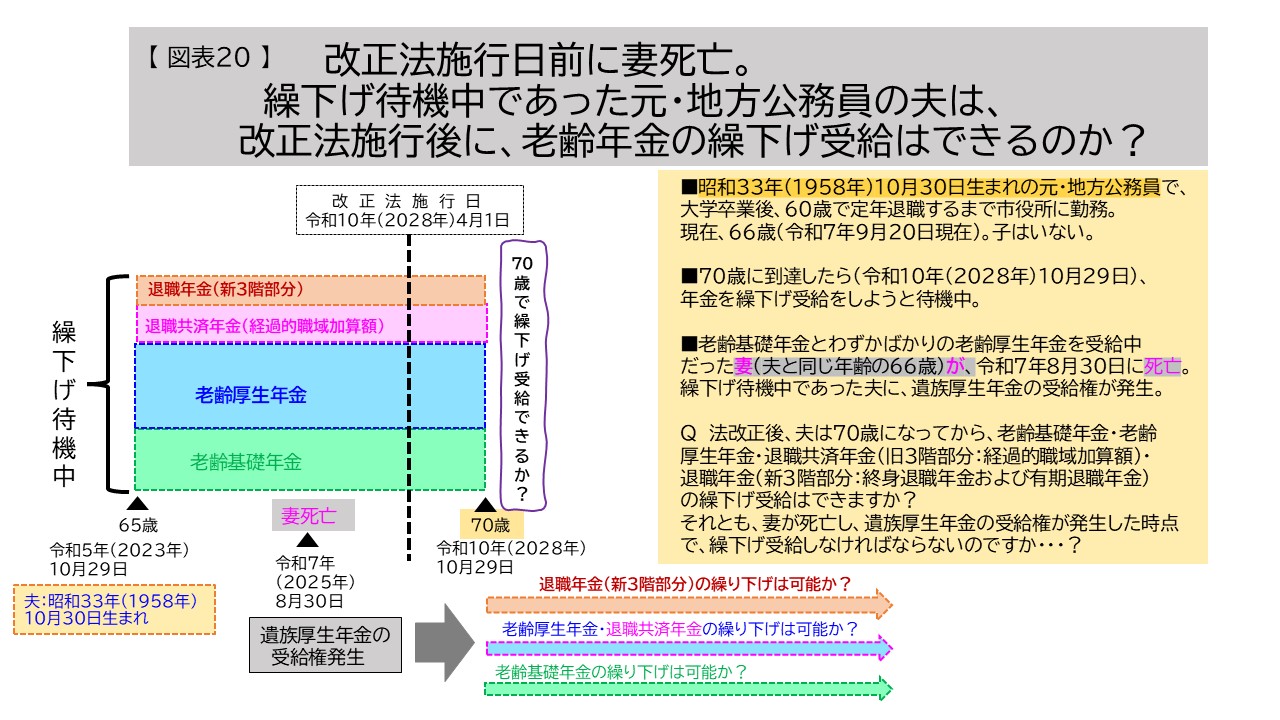

事例の内容の詳細ついては、【図表20】より、お読み取りください。

昭和33年(1958年)10月30日生まれの地方公務員の夫からの相談で、施行日前の令和7年8月30日に、妻が死亡した場合、自分(夫)が遺族厚生年金の請求をしなければ、70歳になってから、自分(夫)の老齢年金の繰下げは可能か、という質問です。

さて、改正法が施行されたあと(令和10年4月1日以後)、夫は70歳になってから、老齢基礎年金・老齢厚生年金・退職共済年金(旧3階部分:経過的職域加算額)・退職年金(新3階部分:終身退職年金および有期退職年金)の繰下げ受給はできるのでしょうか?

それとも、妻が死亡し、遺族厚生年金の受給権が発生した時点で、繰下げ受給をしなければならないのでしょうか。

【図表19】をご覧ください。

地方公務員の夫は、「昭和33年10月30日生まれ」ですので、「昭和27年4月2日以後~昭和38年4月1日以前生まれ」に該当します。

この生年度の欄に該当していると、遺族厚生年金の受給権が発生していると、請求の有無にかかわらず、老齢基礎年金は繰下げの申出をすることはできません。

同様に、老齢厚生年金・退職共済年金(旧3階部分:経過的職域加算額)についても、遺族厚生年金を未請求にしたとしても、繰下げの申出をすることはできません。したがって、地方公務員の夫は、65歳の時点にさかのぼって本来請求をするか、死亡した時点までの繰下げの申出をするか、いずれかの選択となり、70歳までの繰下げの申出をすることはできません。

なお、退職年金(新3階部分)については、公務員版企業年金ですので、遺族厚生年金の受給権が発生していても、70歳まで繰り下げて受給することは可能です。

改正後の遺族年金の施行は、3年後の令和10年4月からだと思っていると、年金相談などで、説明漏れが生じてしまうかもしれません。

改正後の詳細内容はともかくとして、概要程度は、理解しておいたほうがいいでしょう。

引き続き、制度改正の情報を提供していきたいと考えています。