共済組合担当者のための年金ガイド

- TOP

- 共済組合担当者のための年金ガイド

- 【第107回】2025年5月号

年金制度改正後、厚生年金の加給年金額は3本立てに!

-2割増(子の加算)・据え置き(障厚配偶者 )・1割減(老厚配偶者)-

今月は、年金制度改正の法案が成立すると、令和10年(2028年)4月から厚生年金の加給年金額が3本立てになるという話をします。

地方公務員共済組合の2階部分は厚生年金ですから、当然のことながら、地方公務員共済組合から支給する厚生年金の加給年金額も3本立てとなります。

まだ、3年先の話ですし、国会で法案が成立したわけでもありませんので、事前の心づもりといったレベルでお聞き取りいただければと思います。

厚生年金の加給年金額は、

令和7年度現在「239,300円」(令和6年度は234,800円)の1本

令和7年度における厚生年金の加給年金額は、【図表1】のとおり、次の3つの種類があります。

①老齢厚生年金の配偶者加給年金額(特別加算は除く)と、②障がい厚生年金の配偶者加給年金額、③老齢厚生年金の子の加給年金額の3つで、いずれも同額の239,300円(令和7年度の金額)です。

【図表1】厚生年金の加給年金額の種類と令和7年度の金額

-( )内は令和6年度の金額-

| ① | 老齢厚生年金の配偶者加給年金額 〈受給権者の生年月日が昭和18年4月2日以後生まれの特別加算〉 |

239,300円(234,800円) 〈176,600円(173,300円)〉 |

| 老齢厚生年金の配偶者加給年金額 〈特別加算を含む〉 |

415,900円(408,100円) | |

| ② | 障がい厚生年金の配偶者加給年金額 | 239,300円(234,800円) |

| ③ | 老齢厚生年金の子の加給年金額 | 239,300円(234,800円) |

| (注) | 現行法(令和7年の年金制度改正法の前)の障がい厚生年金には、子の加給年金額の加算はありません(改正後は創設される)。 また、障がい基礎年金には、子の加算(②と同額)はありますが、配偶者に係る加算はありません(改正後も変更なし)。 老齢厚生年金の加給年金額には、配偶者加給年金額(①)と子の加算(③)はありますが、老齢基礎年金には子の加算はありません(改正後は創設)。 くわえて、遺族厚生年金に子の加給年金額の加算はありません(改正後は創設)が、遺族基礎年金に子の加算はあります。 |

厚生年金の加給年金額は、制度改正後、3本立てに!

さて、厚生労働省が自民党の厚生労働部会などに提出・説明した資料によると、令和6年度価格ベースで、老齢厚生年金の加給年金額(特別加算を含む)408,100円は1割減の367,200円に、老齢厚生年金の子の加給年金額については、受給資格要件を現行の240月以上から120月以上に短縮するとともに、金額は234,800円(令和6年度価格)から2割増の281,700円に見直しするという内容でした(第3子以降も同額とする)。

障がい厚生年金の配偶者加給年金額については、何も触れられていないので、現行制度のままの234,800円で、変更はないと考えられます。

これらを整理したものが、【図表2】ということになります(筆者のほうで、特別加算など一部項目・金額を補っています)。

【図表2】制度改正後の厚生年金の加給年金額

-令和6年度の金額ベースで表示:( )内は改正前の金額-

| ① | 老齢厚生年金の配偶者加給年金額 〈受給権者の生年月日が昭和18年4月2日以後生まれの特別加算〉 |

211,300円(234,800円) 〈155,900円(173,300円)〉 |

| 老齢厚生年金の配偶者加給年金額 〈特別加算を含む〉 |

367,200円(408,100円) | |

| ② | 障がい厚生年金の配偶者加給年金額 | 234,800円(234,800円) |

| ③ | 老齢厚生年金の子の加給年金額 | 281,700円(234,800円) |

ということで、制度改正後の厚生年金の加給年金額は、【図表2】で示したように、令和6年度の価格ベースで、

①老齢厚生年金の配偶者加給年金額(特別加算は除く)211,300円と、

②障がい厚生年金の配偶者加給年金額234,800円、

③老齢厚生年金の子の加給年金額281,700円の、

3本立てになると思われます。

改正後の厚生年金の配偶者加給年金額(特別加算を含む)

367,200円は、どのように算出するのか?

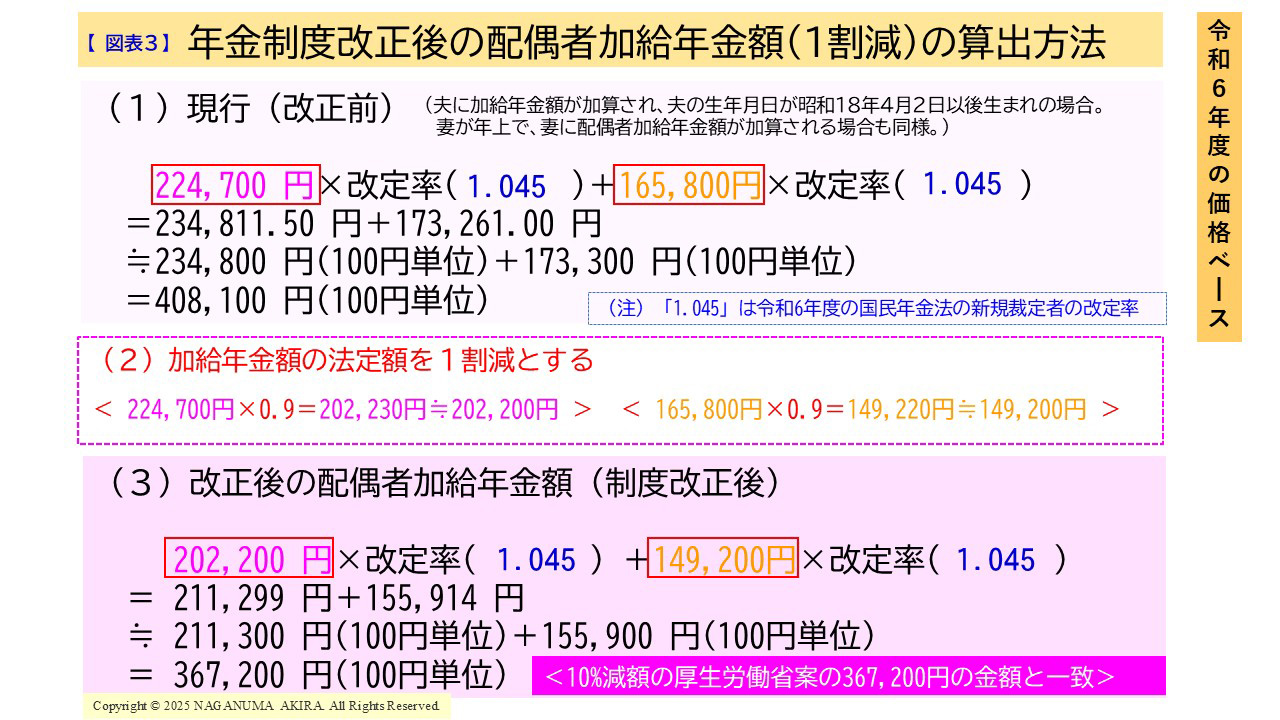

それでは、年金制度改正後の老齢厚生年金の配偶者加給年金額(特別加算を含む)367,200円(【図表2】の太字のピンク文字の箇所)は、どのように算出するのでしょうか?

【図表3】に示した(1)(2)(3)のフローで算出すると、厚生労働省が10%減額の案で示した367,200円の金額が算出されます。

改正法案では、厚生年金保険法第44条第2項の法定額「224,700円」が「202,200円」に、昭和60年改正法附則第60条第2項の表中の法定額「165,800円」が「149,200円」に改正されるものと思われます。

改正後の基礎年金の子の加算281,700円は、

どのように算出するのか?

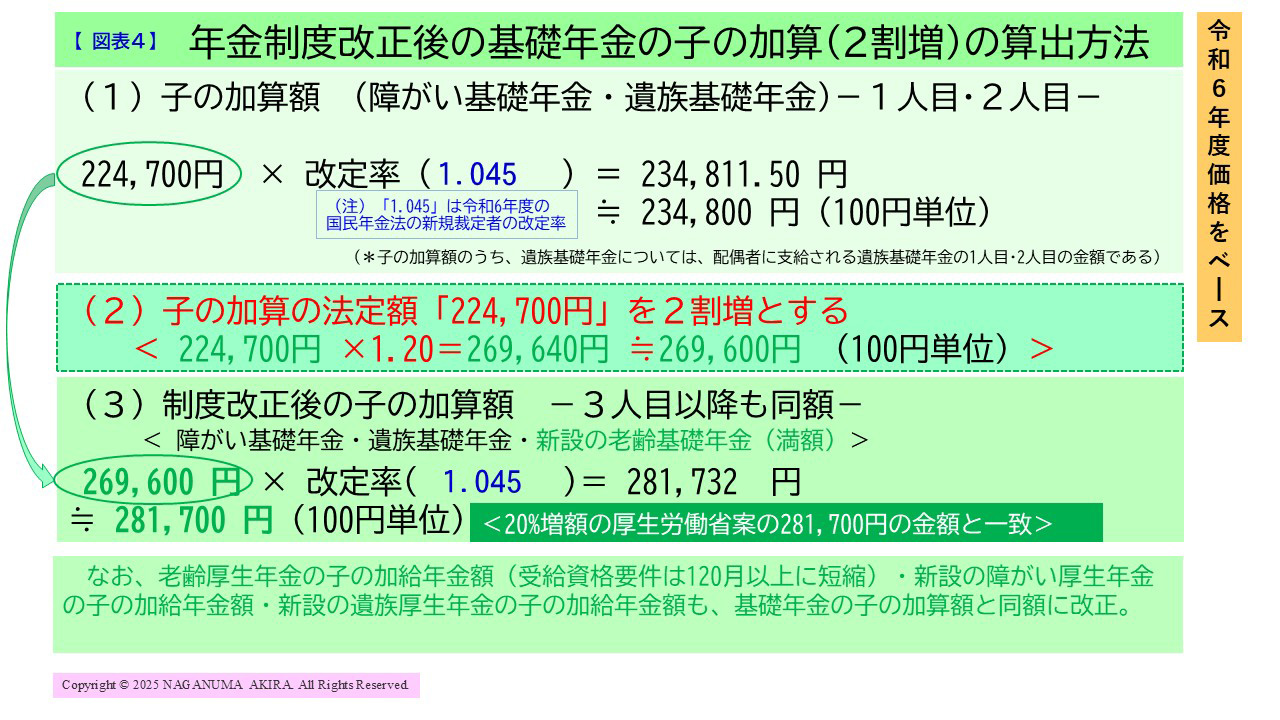

次に、年金制度改正後の基礎年金の子の加算281,700円が、どのように算出されるのか、みていきましょう。

なお、老齢厚生年金の子の加給年金額の、見直し後の281,700円も同様の算出方法になります。

【図表4】に示した(1)(2)(3)のフローで算出すると、厚生労働省が20%増額の案で示した281,700円の金額が算出されます。

改正法案では、障がい基礎年金については、国民年金法第33条の2第1項の法定額「224,700円」が「269,600円」に、遺族基礎年金については、国民年金法第39条第1項の法定額「224,700円」が「269,600円」に、改正されるものと思われます。

なお、老齢基礎年金の子の加算については、新設ですので、新たに条文が設けられるものと思われます。

あわせて、遺族厚生年金の加給年金額の子の加算についても、新設ですので、新たに条文が設けられるものと思われます。

また、障がい厚生年金の加給年金額の子の加算については、【図表1】②で述べたように、すでに配偶者加給年金額が規定されていますので、法改正のテクニックとしては、ここの条文(厚生年金保険法第50条の2第1項および第2項)が改正され、新たな規定が追加されるものと思われます。

制度改正後の厚生年金の加給年金額と

基礎年金の子の加算額は、こうなる!

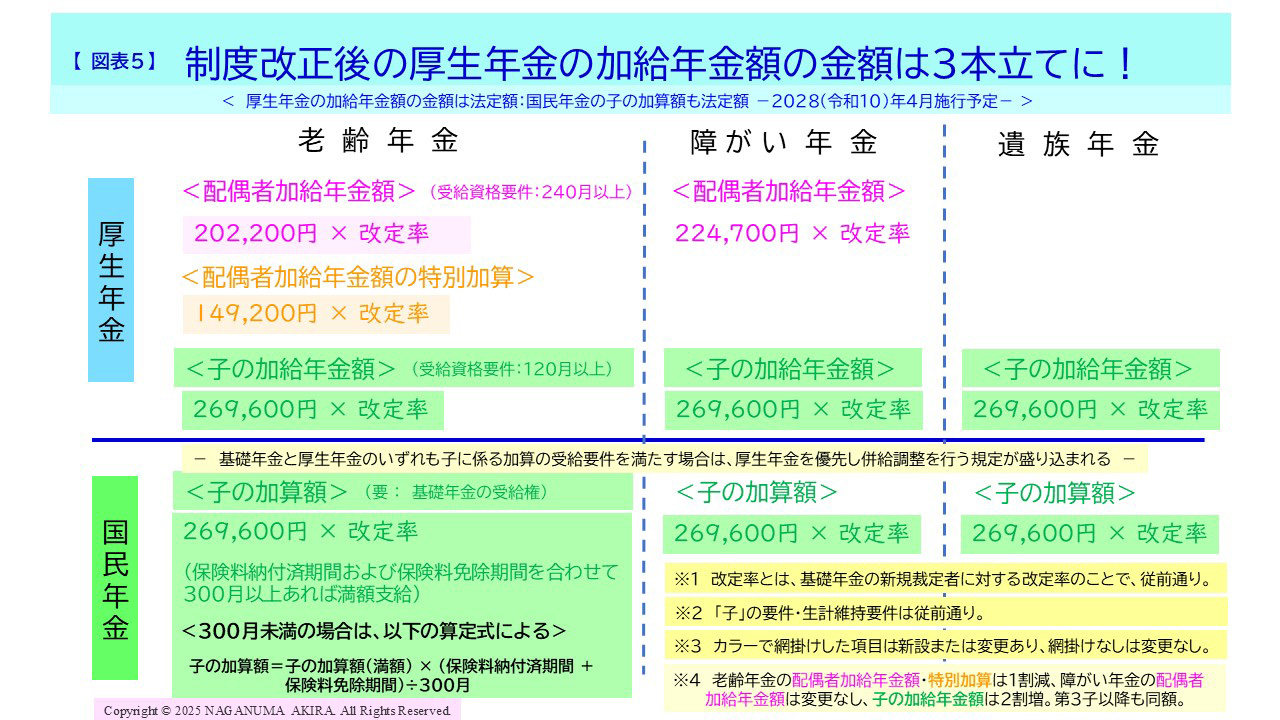

これまで述べてきた内容を改正後の法律を念頭において、「法定額✕改定率」の形で、表にまとめたのが【図表5】になります。ご参照ください。

なお、老齢基礎年金の子の加算額の算定式については、本稿令和6年(2024年)12月号で述べていますので、ご参照ください。

制度改正前に、すでに老齢厚生年金の配偶者加給年金額が

加算されている場合はどうなるなのか? 1割減額されるのか?

さて、制度改正前(令和10年4月前)に、すでに老齢厚生年金の配偶者加給年金額が加算されている場合はどうなるのでしょうか? 改正後に1割減額になってしまうのでしょうか?

これについては、厚生労働省が自民党の厚生労働部会などで概要を説明しています。すでに受給している人については、見直しの対象とはされていません。

施行日(令和10年4月1日予定)以後に受給権の発生する人が、現行制度と比べて1割減の配偶者加給年金額が加算されることになっています。

一方、加給年金額の子の加算の2割増については、施行日前に受給権の発生している人についても、施行日以後2割増になるとのことです。

また、基礎年金と厚生年金のいずれも子に係る加算の受給要件を満たす場合は、厚生年金を優先し、併給調整を行う(【図表5】参照)ことになっています。

ただし、併給調整については、原則は、【図表5】のとおりなのですが、たとえば、夫婦ともに新設される老齢基礎年金の子の加算額の要件を満たす場合、父親にも母親にも、子の加算額が加算されるということになりますので(令和6年12月3日開催の第22回社会保障審議会・年金部会で、百瀬委員が疑問を呈していました)、これについては実際の法案でどのように併給調整が規定されるのか、法案が国会に提出された段階で、あらためて確認して、ご報告したいと思います。

**********************************************************

************************

本原稿は、令和7年5月7日時点の情報に基づくもので、令和7年の年金改正法案はまだ国会に提出されていません。

なお、本稿を執筆するにあたり、厚生労働省の元・年金局長で、現・日本総合研究所特任研究員・高橋俊之氏の書籍『年金制度の理念と構造』(社会保険研究所 2024年4月刊)および日本総合研究所のホームページに連載している『年金制度改正の議論を読み解く』、とくに【15. 年金制度改正法案に向けた議論】を、たいへん参考にさせていただきました。

この場を借りて、厚く御礼を申し上げます。